Was ist Kinder- und Jugendschutz?

Kinderschutz? Kindeswohl? Kindeswohlgefährdung? Was denn nun?

Wer sich mit dem Thema Kinder- und Jugendschutz beschäftigt, stößt schnell auf eine Vielzahl von Begriffen: Kinderschutz, Kinder- und Jugendschutz, Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung, sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt, Grenzverletzung, körperliche Gewalt, psychische Gewalt, Täter:innen — da kann man leicht den Überblick verlieren. Um hier Klarheit zu schaffen, bieten wir in den folgenden Abschnitten einfache und verständliche Erklärungen zu den wichtigsten Begriffen.

Kinder- und Jugendschutz:

Der Kinder- und Jugendschutz umfasst alle Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl und ihre Entwicklung bewahren. Er ist fest in den Kinderrechten der UN-Kinderrechtskonvention verankert. Ziel ist es, Kinder vor Vernachlässigung und Gewalt zu schützen. Das gelingt durch präventive Maßnahmen, wie die Entwicklung von Schutzkonzepten sowie durch intervenierende Maßnahmen wie Beratungsstellen.

Kindeswohl/-gefährdung

Das Kindeswohl beschreibt den Zustand, in dem ein Kind oder eine jugendliche Person sicher und gesund aufwachsen kann. Nach Brazelton und Greenspan gibt es sieben zentrale Bedürfnisse, die neben den Grundbedürfnissen erfüllt sein sollten:

-

- Liebevolle Beziehungen

- Körperliche Sicherheit

- Eigene Erfahrungen

- Lernen und Entwicklung

- Klare Grenzen und Strukturen

- Zugehörigkeit zu Gemeinschaften und Freundschaften

- Perspektive auf eine sichere Zukunft

Von einer Kindeswohlgefährdung wird gesprochen, wenn das Wohl eines Kindes ernsthaft bedroht ist. Eine Kindeswohlgefährdung liegt dann vor, „wenn eine gegenwärtige, in einem solchen Maß vorhandene Gefahr festgestellt wird, dass bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche Schädigung des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist“. (XII ZB 150/19)

Ob eine Gefährdung vorliegt, muss immer im Einzelfall beurteilt werden. Dabei kommen insoweit erfahrene Fachkräfte ins Spiel, die den Schutzbedarf professionell einschätzen und notwendige Maßnahmen einleiten.

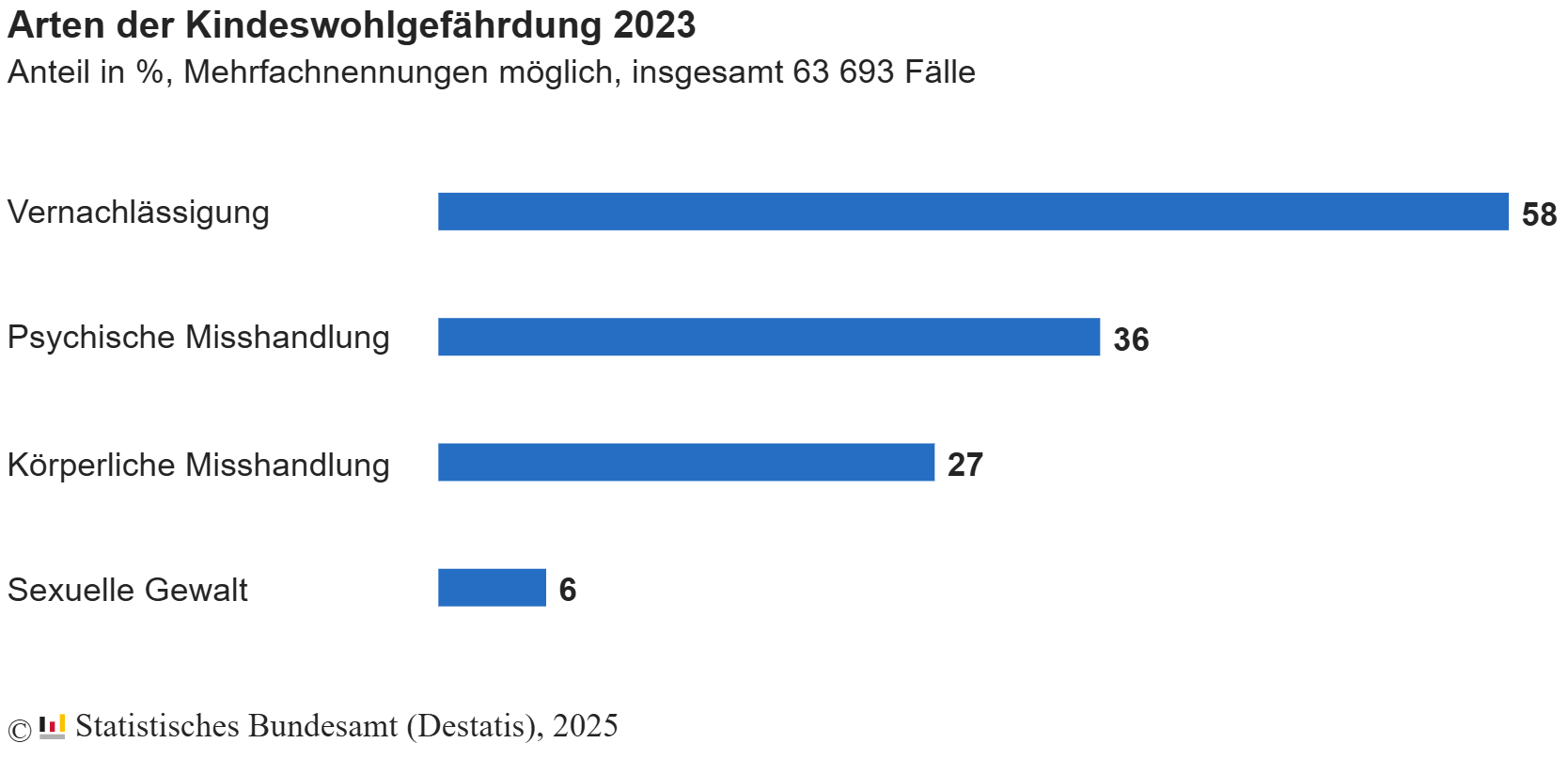

In Bezug auf Kindeswohlgefährdungen können verschiedene Arten unterschieden werden. Dabei handelt es sich, bei den im Diagramm dargestellten Arten, nur um bestätigte Fälle von Kindeswohlgefährdungen. Die Dunkelfeldzahlen weichen von diesen ab.

Vernachlässigung

Wird von einer Vernachlässigung im Rahmen einer Kindeswohlgefährdung gesprochen, dann wurden fürsorgliche Handlungen wiederholt von den Eltern oder Betreuungspersonen unterlassen. Vernachlässigungen lassen sich genauer unterteilen in:

-

-

- Körperliche Vernachlässigung: Mangelernährung, mangelhafte Hygiene und fehlende oder mangelnde Gesundheitsversorgung, fehlende witterungsangemessene Kleidung.

- Erzieherische Vernachlässigung: fehlende Kommunikation, fehlende Anregung zum Spiel

- Unzureichende Aufsicht: Kinder und Jugendliche werden inner- bzw. außerhalb des Wohnraums alleingelassen (in Abhängigkeit vom Alter des Kindes)

-

Vernachlässigung findet nicht immer aktiv statt, sondern kann auch aus einer Überforderung oder Unwissen der Eltern oder betreuenden Personen stattfinden.

Körperliche Gewalt

Körperliche Gewalt umfasst alle Formen von körperlichen Verletzungen und Schäden, die von Täter:innen in Kauf genommen oder sogar als Ziel verstanden werden. Meist nutzt der/die Täter:in die eigene körperliche Überlegenheit mit der Absicht, das Kind oder die jugendliche Person zu verletzen.

Zur körperlichen Gewalt gehören beispielsweise:

-

-

- Tritte

- Schläge

- Stiche

- Schütteln (z.B. Schütteltrauma)

- Vergiftungen

- Verbrennungen

- Einklemmen

-

Psychische Gewalt

Psychische Gewalt wird häufig auch als die unsichtbare Gewalt bezeichnet. Das liegt daran, dass sie meist verbal oder durch nonverbale Gesten stattfindet. Von psychischer Gewalt wird gesprochen, wenn Kindern und Jugendlichen immer wieder vermittelt wird, dass sie wertlos oder nicht liebenswert sind.

Zur psychischen Gewalt gehören beispielsweise:

-

-

- Drohungen („Wenn du jetzt nicht stillsitzt, dann knallt es“)

- Kind oder jugendliche Person ist der Sündenbock der Familie

- Isolation

- Niedermachen („Du ziehst das ganze Team runter.“)

- Absprechen von Fähigkeiten („Du kannst das eh nicht.“)

- Dauerhaftes Anschweigen bzw. Ignorieren des Kindes oder der jugendlichen Person

- Extremer Leistungsdruck („Wenn du heute nicht beim Training mitmachst, dann wird das nie etwas mit der Qualifikation.“)

-

Sexualisierte Gewalt

Trigger Warnung!

Im Bereich sexualisierter Gewalt existieren viele unterschiedliche Begriffe. Während einige von sexuellem Kindesmissbrauch sprechen, verwenden andere den Ausdruck sexuelle Gewalt. Der Begriff sexualisierte Gewalt wird verwendet, um deutlich zu machen, dass es sich in erster Linie um eine Form von Gewalt handelt.

Unter sexualisierter Gewalt versteht man nach der Definition von Günther Deegener (2005) „jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind entweder gegen dessen Willen vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund einer körperlichen, emotionalen, geistigen oder sprachlichen Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann bzw. bei der es nicht in der Lage ist, sich hinreichend zu wehren oder diese zu verweigern.“

Sexualisierte Gewalt kann sich in vielfältiger Weise äußern. Sie zeigt sich unter anderem in sexueller Belästigung durch Worte, Bilder oder Gesten sowie in (vaginaler, analer oder oraler) Penetration. Auch Masturbationshandlungen an oder vor Kindern und Jugendlichen, die Konfrontation mit pornografischen Inhalten sowie die Herstellung sogenannter Missbrauchsdarstellungen zählen dazu.

Bei unter 14-Jährigen ist immer davon auszugehen, dass sie sexuellen Handlungen nicht zustimmen können. Das ist auch der Fall, wenn ein Kind ausdrückt, dass es mit der sexuellen Handlung einverstanden ist.

Formen von Gewalt

(Sexualisierte) Grenzverletzungen

(Sexualisierte) Grenzverletzungen sind Verhaltensweisen, welche die persönlichen Grenzen anderer Personen überschreiten und ihr Schamempfinden sowie ihre Gefühle verletzen können. Sie passieren häufig unbewusst und finden demnach nicht mit Absicht statt. In den meisten Fällen entstehen sie aus Unwissen und dem fehlenden Bewusstsein für die jeweilige Situation und den individuellen Grenzen der anderen Person. Da die Grenzen einer Person individuell sind, und das Empfinden von Grenzverletzungen subjektiv ist, lassen sich diese nicht objektiv definieren.

Daher ist die Auseinandersetzung mit und die ganz bewusste Reflexion des Erlebten entscheidend. Für die Aufarbeitung und Verarbeitung kann ein klärendes Gespräch mit allen beteiligten Personen nötig sein. Verübt werden Grenzverletzungen von erwachsenen Personen, sowie von gleichaltrigen oder älteren Kindern und Jugendlichen.

(Sexuelle) Übergriffe

(Sexualisierte) Übergriffe lassen sich von Grenzverletzungen durch ihre Intensität, Häufigkeit und die bewusste Absicht unterscheiden. Es handelt sich dabei um gezielte/nicht-zufällige Handlungen, welche zu Teilen bereits als Vorbereitung für spätere strafrechtlich relevante Formen von Gewalt genutzt werden. Dazu zählen Handlungen wie die Berührung von intimen Körperstellen wie der Brust, dem Po oder den Genitalien. Aber auch die Bloßstellung dieser Körperbereiche.

Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt

Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt umfassen schwerwiegende Formen der Grenzüberschreitung und des Machtmissbrauchs. Diese fallen sowohl unter die „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ als auch unter „Körperverletzung“. Dazu zählen beispielsweise die (vaginale, anale, orale) Penetration, Masturbationshandlungen vor oder an Kindern und Jugendlichen, aber auch die Herstellung, Verbreitung und Konsum von Missbrauchsdarstellung von Kindern und Jugendlichen, sowie die Anwendung von körperlicher Gewalt. Tabelle zur Übersicht (Grenzverletzung, Übergriff, (sex.) Gewalt)

Grenzverletzungen

Vorstufe von Gewalt

- Überschreitung findet unabsichtlich statt, kann aber eine Vorstufe der Gewalt sein

- Verhaltensweisen, die Menschen als Überschreitung ihrer intimen Bereiche empfinden

(Sexueller) Übergriff

Form von Gewalt

- Steigerung des grenzverletzenden Verhaltens

- Findet absichtlich statt, zumeist auch nach dem Aufzeigen von klaren Grenzen

Gewalt

Strafrechtlich relevant

- Findet absichtlich statt und benötigt ein Machtgefälle

- Körperliche Gewalt

- Sexualisierte Gewalt

Mehr Infos und Beispiele findet ihr in unseren Sensibilisierungsschulungen.

Täter:innen Strategien

Täter:innen, die Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausüben, handeln in der Regel nicht spontan oder impulsiv. Vielmehr verfolgen sie gezielte Strategien, um Kontrolle über die betroffene Person zu gewinnen, ihre Taten zu verschleiern und eine Entdeckung zu verhindern. Häufig stammen sie aus dem engen sozialen Umfeld der Betroffenen – etwa aus der Familie, dem Freundeskreis oder aus Institutionen wie Schulen, Vereinen oder religiösen Gemeinschaften. Bestehende Vertrauensverhältnisse werden gezielt ausgenutzt, um Nähe aufzubauen und Zugang zu den Kindern und Jugendlichen zu erhalten. Ein zentrales Element dieser Strategien besteht darin, persönliche Grenzen schrittweise zu verschieben. In einem Umfeld, in dem Grenzverletzungen bagatellisiert oder nicht thematisiert werden, gelingt dies beson-ders leicht. Täter:innen testen zunächst mit scheinbar harmlosen Situationen die Reaktionen der Kinder – wird kein Widerstand wahrgenommen, werden diese nach und nach intensiviert. Darüber hinaus wird häufig auch das soziale Umfeld manipuliert. Täter:innen genießen nicht selten ein hohes Ansehen und gelten als besonders engagiert oder vertrauenswürdig. Sie schaffen gezielt Gelegenheiten, um ungestört mit den Betroffenen allein zu sein – etwa durch 1:1-Situationen, unbegleitete Ausflüge oder besondere Vertrauensrollen. Zur Manipulation gehört auch die gezielte emotionale Einflussnahme: Lob, Zuwendung und kleine Belohnungen wechseln sich mit subtilen Drohungen oder Schuldzuweisungen ab. Diese Mischung kann bei betroffenen Kindern und Jugendlichen zu großer Verunsicherung führen und ihre Fähigkeit beeinträchtigen, das Geschehene klar einzuordnen. Auch psychologische Strategien wie Gaslighting – also das systematische Infragestellen der Wahrnehmung des Opfers – werden eingesetzt, um Zweifel zu säen und Kontrolle zu erlangen.

Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird jedoch nicht nur von Erwachsenen ausgeübt. Auch Kinder und Jugendliche selbst können zu Täter:innen werden – insbesondere im Rahmen sogenannter Peer-Gewalt, also Übergriffen unter Gleichaltrigen. Diese Form der Gewalt wird häufig übersehen, verharmlost oder nicht ernst genommen, obwohl sie für die betroffenen Kinder und Jugendlichen ebenso verletzend und traumatisierend sein kann.

Auch nach der Aufdeckung können die Wirkmechanismen weiterhin anhalten und das Leben der betroffenen Personen beeinträchtigen.

Rechtliche Grundlagen

Dieser Inhalt ist zur Zeit leider noch nicht verfügbar, da die Seite sich derzeit noch im Aufbau befindet. Wir bitten um Verständnis und sind bemüht, die Inhalte so schnell wie möglich bereitzustellen.